8月下旬,北京安定医院儿童精神科门诊,人又多起来。来自全国各地的家长把困惑塞满这间七平方米的诊室:

“我的孩子,到底怎么了?”家长们不知道,早在来门诊前,抑郁的隐患可能已经埋下两三年,甚至更长时间。快开学了,央视新闻《相对论》记者庄胜春蹲点青少年抑郁,走进十几个被困住的家庭。

「青春期情绪风暴」

何凡是北京安定医院儿童精神科主任,二十几年的从业经历,让她看见青少年心理疾病背后,未能及时更新观念的庞大家长群体。她带着我们来到了儿童精神科住院部。80个床位,常年满床,收治16岁以下的患者,最小的只有6岁。

不少孩子的小臂上有着深浅不一的划痕,“我每次就敢拿菜刀割一个地方,把别的地方割了,爸妈又骂我”。

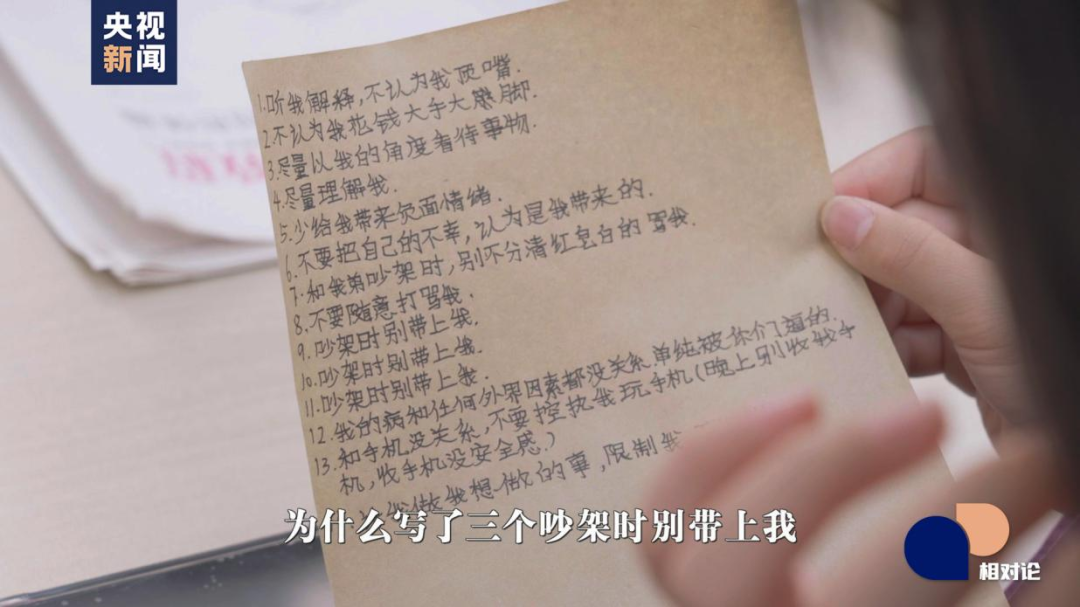

一位初二女生写下了给父母的14条建议,其中3条都是“吵架时别带上我”。因为“父母闹离婚时总会说,要不是为了你,我就怎么怎么样”。

这些建议,是为家庭心理治疗准备的——这是近年来医院的新尝试,医生发现,只治疗孩子效果有限,得让家长参与进来。

经过允许,总台记者加入了其中一场家庭心理治疗。谈话刚开始,父女俩就因为女儿要“养蛇、养蜘蛛”产生分歧。爸爸无法理解,“家里小,不适合养这种东西”。

看着快哭的女儿,心理咨询师罗爱宇问:“你这么难受,爬行动物对你来说,意味着什么?” 女儿抹了一把眼泪,说:“家长经常不在家里,我不能一整天都看手机,就跟它们玩儿,爬宠没有动静。”

原来,女儿最近升入初中,新环境压力大,而父母也在今年离了婚,“爬宠代替了一部分的陪伴。”

罗爱宇告诉总台记者,每个家庭都有一个固定的相处模式,家庭心理治疗就是要打破这种模式。当问题呈现出来,对话开始流动,变化也随着产生。

除了家庭心理治疗,北京安定医院中级心理治疗师施道明还给患者家长们开设了家长团体讲座,教授一些相关心理知识——如何理解和应对青春期孩子的情绪等,也给家长之间提供相互支持和沟通的机会。

18岁的皓然是少有的、愿意直面镜头讲述自己故事的青少年抑郁症患者。4年前,正值初三的他确诊重度抑郁,休学后没能再重返学校。

在皓然的印象中,上小学前,家里充满着包容和爱。但后来,“一定要考一个好的高中,好的大学,然后读研、读博,找一个好的工作……”似乎成了父母和自己爱的连接。

△皓然患抑郁症初期和母亲的合影

△皓然患抑郁症初期和母亲的合影

成绩不好会被爸爸打,关在家门外。当他哭着求妈妈帮忙,“她却只是靠墙看着我,转身离开,她不敢帮我”。

12岁是青春期的分水岭,也正是在这个时间段,皓然的父母离婚。父母对彼此不满的情绪,叠加着皓然青春期的波动,如疾风骤雨——家,变得越发“不安全”。

这些情绪压力需要一个出口。有些少年会进入一个病态追求成绩的状态,想通过成绩获得父母的爱和关注;有些少年则选择自暴自弃,熬夜、玩手机、打游戏,和父母对着干,表示“抗争”,皓然滑向了后者,最后休学。

父母分开后,皓然和妈妈同住。母子俩的争吵和冲突持续了一年多。每次听妈妈提到“回学校”三个字,都像点燃了皓然情绪的炸药,“我有动手打她,好几次甚至掐着她脖子把她按到墙角。她也很绝望,说你掐死我吧,我也不想活了。”

每次动完手,皓然都会后悔,“我为什么要动手,我怎么控制不住自己,我是不是就是一个混蛋、一个疯子、一个十恶不赦的人”。但他不曾把愧疚告诉妈妈,只是埋在心里。

最糟糕的情况是冲动自杀。皓然轻生的导火索,是一件他现在想来再平常不过的小事。他因为外人的一句话和妈妈起了争执,没能得到理解,这让他想起了在学校被老师误会时,也没有得到妈妈的支持。“我觉得站在了世界的对立面,是被世界抛弃的人”。

「“快点快点”」

8月,我们跟着皓然来到山东青岛,参加了一个由近50个抑郁症患者家庭组成的夏令营。

第一天的课堂上,家长们做了一个“游戏”。心理咨询师吕军生请十几位家长按顺序说出,在不同年龄段经常跟孩子说的一句话。从小学开始,没有一个家长向孩子传递感情。家长们的焦虑,在一两分钟里变得具体。

吕军生从事心理健康教育20多年,在他看来,家长身上被投射的社会压力,日复一日地传递到孩子身上,这种压抑与成长中的被忽视、被误解的情绪叠加,孩子承受不住就会崩塌。

上课期间,一对父母焦急离开。他们的孩子突然离开营地,独自跑到河边。父母担心孩子轻生,焦急打车寻找。而在河边发现孩子时,爸爸却推着记者上前,“你去你去,我不敢去”。

他们的儿子今年19岁,曾经自杀过,有时跟爸爸的关系像仇人。初中时,孩子作业没做完,老师把作业本撕了砸到他脸上,还有几个同学抢他零食。当孩子跟妈妈表达想休息一段时间,爸爸非但不同意,还打了孩子一巴掌。在做心理咨询时,回忆起当时的冲动,爸爸抬手擦泪:“我很内疚,也很惭愧。”

夏令营里,每一个家庭,都有相似的故事。有几位少年主动分享了自己被困住的故事。

高二时,整夜整夜睡不着,脑子不停转,全是消极的念头。“我很失败”“我做得不好”,觉得自己好像在一个牢笼里面,不知道出路在哪里。我一直病态地去追求成绩,想要得到父母的认可。

像我父母这一代,我爸就很焦虑,他小时候相当于是全家的希望。他在工作中遇到一些事,回家就会找我的茬,一言不合,突然抽个拖鞋飞过来,就打我。

父亲的缺位,母亲的焦虑……情况严重到我哥说,实在不行你别坚持读书了,先离开这,但我不可能丢掉学业。

高二时出现了躯体化症状,腹泻,拉肚子,看过很多科室找原因,最频繁的时候一天要上十多次厕所,严重影响上学。休学又复学,反反复复,最后放弃了高考。

「如何重启人生?」

改变的信号,是从什么时候出现的?

浪浪回忆,自己生病后,爸爸抱了一大堆书回来。“有些很离谱,什么‘10天治愈抑郁症’,挺想笑的。我跟他说,咱们要相信科学。”但也是在那一刻,浪浪觉得自己被理解了,起码父母开始和他站在同一条战线。

后来,父母主动帮浪浪卸下了学业上的负担:“我爸说,你放心去考,考到本科供本科,考到专科供专科,没考上也没关系,咱们读职高。”

对生椰西瓜来说,有几件“特别重要”的小事:妈妈捡起了她看不下去的CBT(认知行为治疗)书籍,想学完帮助女儿;总是让她紧张的爸爸,陪她一起救了一位吞药自杀的同学,“我们冲到她家里,把她从一堆呕吐物中抓起来,送到ICU”。

“现在爸爸妈妈在我睡觉前,都会过来抱抱我,亲亲我。他们会懊悔地说,要是在那个时候有这方面的宣传,就不会耽误我那么多年。”

主要照顾翔宇的是姥姥姥爷,在多次休学又复学的经历里,姥姥姥爷一次次在他跌下来的时候,稳稳地接住他,不推他去上学、运动,而是默默照顾。对翔宇来说,这是一个“微弱的确定性,但很重要”。后来,接触了许多病友,翔宇才发现,能给到这样支持的家庭其实很少。

而在皓然生病很长时间后,妈妈终于学会了共情。一天,她在房间崩溃大哭,皓然走进来坐在床边,用手抚摸着她的后背,“我知道你难受,没事,我在”。那一刻她意识到,原来,“共情是你能感受到我,而不是告诉我这件事用A、B、C三种方式解决。”

不用抵抗妈妈的焦虑,皓然也开始有力气建立自我,“在她不理解我之前,我花80%力气在跟她抗争,后来我可能就花20%,其余的力气用于积蓄自己的能量。”

休学后很长时间里,皓然都害怕出门,如今他已经可以走出家门。他爱上了摄影,会在朋友圈分享拍摄的照片。他也像妈妈一样,开始学习心理学,准备参加自考。

△皓然在千岛湖拍摄的滑翔伞,“雨过天晴,彩虹出来,就像我现在的状态”。

这种可能性,也在其他患病的孩子身上生长出来。

9月,KK即将前往匈牙利上大三,她选择了心理学专业。生椰西瓜的大学生活也即将开始,她选择了医学。而当年没能参加高考的翔宇,后来上了一所大专,读心理咨询,并在今年6月以专业成绩第一毕业,走向社会:“哪怕未来再次陷入低谷,我还是有信心,慢慢来,去撑过这段苦日子。”

△2024年6月,翔宇完成心理咨询专业学习,顺利毕业,与老师合影。

经历了青春期的“情绪风暴”,一次次跌落又爬起的少年,关于“我想成为一个什么样的人”,或许找到了一些新的答案。

和电话那头的陌生人说说话